SNSマーケティングに取り組む多くの企業にとって、投じたコストに見合う成果を出すことは、事業の成長を左右する重要な課題です。しかし、現場からは「いいねは増えるが売上には繋がらない」「そもそも効果の測り方がわからない」といった声が後を絶ちません。この記事では、単なる計算式の紹介に留まらず、SNSの本当の価値を捉え、費用対効果を最大化するための本質的な考え方から具体的な計測・改善戦略まで、数々の現場を支援してきたSNS運用代行サービスのプロの視点から、丁寧に解説していきます。

そのROI計測、間違っていませんか?SNSマーケティングにおけるROIの本質

ROI(投資対効果)という言葉を聞くと、多くの方がシンプルな計算式を思い浮かべるかもしれません。しかし、その本質を理解しなければ、SNSマーケティングの価値を見誤る可能性があります。

ROIの基本:「利益÷投資」だけでは見えないSNSの価値

ROIの基本的な計算式は「ROI=利益÷投資×100(%)」で表されます。この式は、あらゆるビジネス投資の効果を測る上での基本となります。

しかし、SNSマーケティングの効果をこの式だけで判断するのは非常に危険です。なぜなら、SNSがもたらす価値は、ECサイトでの直接的な売上といった短期的な利益だけではないからです。ブランドの認知度が向上したり、顧客との信頼関係が深まったりといった、すぐにはお金に換算できない価値もまた、SNSがもたらす重要な「リターン」なのです。

SNSにおける「投資」とは何か?

まず、ROIを計算する上での分母となる「投資」について考えてみましょう。SNS運用における投資には、以下のような多様なコストが含まれます。

- 広告費:各SNSプラットフォームで出稿する広告の費用

- コンテンツ制作費:投稿用の画像や動画の撮影・デザイン費用

- 人件費:社内で運用を担当するスタッフの給与

- ツール利用料:投稿予約や効果測定ツールの月額費用

- 外部委託費:専門的な知見を持つSNS運用代行サービスへの委託費用

ある調査によれば、SNS運用を外部に委託している企業は多く、その費用は「月額31万円〜100万円以上」が半数近くを占めています。この投資額の大きさは、多くの企業がSNS運用において専門的な知識やリソースが必要だと認識していることの表れと言えるでしょう。これらのコストを正確に洗い出すことが、正しいROI計測の第一歩となります。

「リターン」は売上だけではない。計測すべき2種類のリターン

次に、分子となる「リターン」です。これも単純な売上だけではなく、大きく2種類に分けて考える必要があります。

①直接的・金銭的リターン(売上、問い合わせ、資料請求)

これは、SNSの投稿や広告が直接的なアクションに結びついた成果です。例えば、Instagramの投稿からECサイトへ遷移して商品が購入されたり、BtoB企業がX(旧Twitter)の投稿をきっかけに資料請求を獲得したりするケースがこれにあたります。実際、SNSの投稿がきっかけで商品を「購入したことがある」というユーザーは多く、SNSが購買行動に直接的な影響を与えていることがわかります。こうした直接的なリターンは、GoogleAnalyticsなどでUTMパラメータを設定することで、どの投稿からどれだけの売上やコンバージョンが生まれたかを計測することが可能です。

②間接的・非金銭的リターン(ブランド認知度、顧客エンゲージメント、UGC創出)

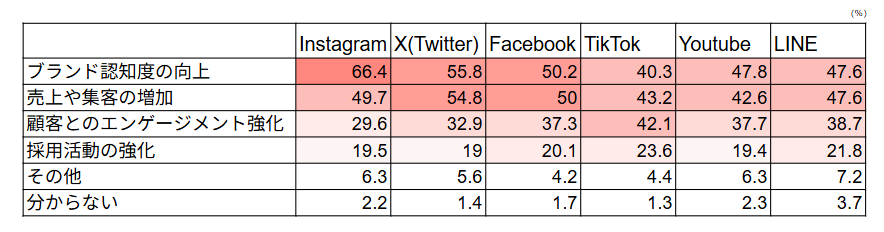

一方で、SNSの価値の多くは、この間接的・非金銭的なリターンにあります。多くの企業がSNSの運用目的として「ブランド認知度の向上」や「顧客とのエンゲージメント強化」を掲げていることからも、その重要性がうかがえます。これらは「IntangibleROI(無形資産のROI)」とも呼ばれ、すぐには売上に結びつかなくとも、中長期的にブランドの強力な資産となるものです。

具体的な指標としては、「いいね」やコメント、シェアといったエンゲージメント数、ブランド名が言及された回数、そして何より、ファンが自発的に生み出してくれるUGC(ユーザー生成コンテンツ)の数などが挙げられます。

【プロの視点】多くの企業が陥る「短期的なCPA」の罠

ここで、私たちが支援の現場でよく耳にする誤解について触れておきたいと思います。それは、「SNS広告はリスティング広告に比べてCPA(顧客獲得単価)が悪いから、費用対効果が低い」という判断です。

これは、SNSの役割を根本的に見誤っています。検索広告が「今すぐ欲しい」という顕在的なニーズに応えるのに対し、SNSは「まだあなたのことを知らない」あるいは「少し興味がある」といった潜在的な層にアプローチし、時間をかけて関係を築き、ファンになってもらうための「育成の場」です。その価値は、短期的なCPAだけでは到底測りきれません。この認識のズレこそが、多くの企業がSNS運用のポテンシャルを最大限に引き出せないでいる最大の原因の一つなのです。

成果に繋がるROI計測のための3つの準備

では、SNSの多面的な価値を正しく計測し、成果に繋げるためには、どのような準備が必要なのでしょうか。ここでは3つのステップに分けて解説します。

①目的の明確化:何のためにSNSをやるのか?

ROIを計測する大前提として、自社がSNS運用で何を達成したいのか、その目的(KGI:重要目標達成指標)を明確に定義する必要があります。調査データを見ても、「ブランド認知度の向上」を主目的とするInstagram(66.4%)と、「顧客とのエンゲージメント強化」を重視するTikTok(42.1%)では、企業が求める成果が異なることがわかります。

「最終的に売上を上げたいのか」「まずはブランドのファンを増やしたいのか」によって、計測すべき「リターン」は全く変わってきます。

②KPIの設定:目的に応じた「中間目標」を定める

最終ゴールであるKGIが定まったら、次はその達成度を測るための中間指標であるKPI(重要業績評価指標)を設定します。例えば、私たちのクライアントレポートでは、KGIに応じて「有効友だち数」「メッセージ開封率」「プロフィールアクセス率」「WEBサイトクリック数」といった具体的なKPIを設定し、その進捗を追いかけています。

KGIが「売上向上」であれば、KPIは「Webサイトへの流入数」や「ECサイトでのコンバージョン率」などが考えられます。一方で、KGIが「ブランド認知度向上」であれば、KPIは「リーチ数」「インプレッション数」「エンゲージメント率」といった指標が適切でしょう。もちろん、これらの指標だけでブランドがどれだけ深く認知されたかを完全に測ることは難しいですが、まずはどれだけ多くの人に情報が届いたかを知るための基本的な指標となります。目的から逆算して、一貫性のあるKPIを設定することが極めて重要です。

③計測ツールの選定と活用

設定したKPIを正確に追跡するためには、適切なツールの活用が不可欠です。各SNSプラットフォームが提供するインサイト機能はもちろんのこと、GoogleAnalyticsは必ず導入すべきツールです。その他にも、より詳細な分析が可能なサードパーティ製の分析ツールも多数存在します。特に、投稿にUTMパラメータを付与することで、「どのSNSの、どの投稿から、何人がサイトを訪れ、購入に至ったか」を正確に把握でき、直接的なROIを計測する上で非常に強力な武器となります。

【プラットフォーム別】ROI計測のポイントと「リターン」の捉え方

SNSは、プラットフォームごとにユーザー層や文化、得意なことが異なります。したがって、ROIの考え方もそれぞれの特性に合わせて最適化する必要があります。

Instagram:世界観の構築による「ブランド価値向上」をどう測るか

ビジュアル訴求が中心のInstagramでは、直接的な売上以上に「ブランドの世界観への共感」や「ファン育成」といった非金銭的リターンが重要です。購入の決め手として「フォローしているアカウントの投稿」が51.0%と最も高いことからも、信頼するアカウントからの情報が重視されていることがわかります。したがって、KPIとしては、エンゲージメント率や、後で見返したいという意欲の表れである「保存数」、そしてアカウント自体への興味を示す「プロフィールへのアクセス率」などを重視すべきです。

X(旧Twitter):拡散力とリアルタイム性を活かした「クチコミ・言及数」の価値

リアルタイム性と拡散力が魅力のX(旧Twitter)では、情報の広がりそのものが価値となります。ROIは、キャンペーンや投稿によってブランド名がどれだけ言及されたか(メンション数)、どれだけ多くの人の目に触れたか(インプレッション数)で測ることができます。また、自社に関するポジティブなクチコミがどれだけ広がったかを示す指標(ShareofVoice)も、重要なリターンと言えるでしょう。

LINE:顧客とのダイレクトな関係性を活かした「来店・リピート率」の計測

LINEは、高い開封率を誇るダイレクトなコミュニケーションが強みです。購入の決め手も「企業公式アカウントの配信」や「クーポン」が上位を占めます。ここでのROI計測は、売上への貢献度が可視化しやすく、非常にわかりやすいのが特徴です。例えば、私たちが支援したあるホテルレストランでは、SNS運用代行サービスを通じてLINE活用を強化し、コストのかかるグルメサイトを全て解約。結果として、LINE経由で月間684名の安定した来店に繋がり、広告宣伝費という「投資」を大幅に削減しながら、売上という「リターン」を増やすことに成功しました。このように、クーポンの利用率やショップカードによる来店回数は、直接的な売上に繋がる重要なKPIとなります。

TikTok/YouTube:動画コンテンツによる「視聴時間・視聴完了率」とエンゲージメントの評価

動画が主役のTikTokやYouTubeでは、視聴者がどれだけ長くコンテンツに没入してくれたかが、ブランドへの関心の高さを示します。したがって、「視聴時間」や「視聴完了率」は非常に重要なエンゲージメント指標です。直接的なコンバージョンだけでなく、動画視聴後にブランド名での検索が増加するといった「間接的な行動変容」もリターンとして捉える視点が求められます。

ROIを最大化する改善戦略|私たちが“あえてやらない”こと

ROIは計測して終わりではありません。その数値を基に改善を繰り返すことで、初めて最大化への道が開かれます。

分析結果から改善アクションへ繋げるPDCAサイクル

SNS運用が上手くいっている企業の共通点は、「データ分析による改善サイクルが実行できている」ことです。これは、まさにPDCA(計画→実行→評価→改善)サイクルそのものです。私たちのSNS運用代行サービスでも、月次レポートで数値を詳細に分析し、何が良くて何が悪かったのかを評価し、次の投稿企画という「改善」に繋げるプロセスを徹底しています。

コンテンツ改善:A/Bテストで見つける「勝ちパターン」

同じ内容を伝える投稿でも、画像や動画、テキストを少し変えるだけで、ユーザーの反応は驚くほど変わります。そこで有効なのが「A/Bテスト」です。複数のパターンのクリエイティブを用意し、どちらがより高いエンゲージメントやクリック率を獲得できるかを検証することで、自社アカウントの「勝ちパターン」を見つけ出し、コンテンツの質を継続的に高めていくことができます。

広告活用の最適化:リターゲティングとフリークエンシーの調整

SNS広告のROIを高めるには、一度Webサイトを訪れたり、商品に興味を示したりしたユーザーに対して再度広告を表示する「リターゲティング配信」が非常に効果的です。また、同じユーザーに広告を表示しすぎる(フリークエンシーが高くなる)と、不快感を与えて逆効果になることもあるため、表示回数を適切にコントロールすることも重要です。

【逆説的アプローチ】なぜ私たちは「バズ」を狙わないのか

ここで、私たちのSNS運用代行サービスが大切にしている、しかし一般的ではないかもしれないアプローチをご紹介します。それは、「バズを狙わない」ということです。

SNS運用というと、多くの人が「バズらせること」を目標にしがちです。しかし、一過性のバズは、ブランドに本質的な興味のないユーザーを大量に呼び込むだけで、エンゲージメントの質を下げ、長期的なROIには繋がりにくいというのが私たちの見解です。瞬間的な話題作りよりも、ターゲットとなる顧客と地道なコミュニケーションを重ね、じわじわと信頼を築くこと。それこそが、炎上などのリスクを避け、持続可能なアカウント成長を実現する最も確実な道だと考えています。

【現場の気づき】ROI向上の鍵は「コミュニティエンゲージメント」にあり

最終的にROIを最大化する上で、最も重要だと私たちが確信していること。それは、フォロワーとの双方向の対話、すなわち「コミュニティエンゲージメント」です。

フォロワーからのコメント一つひとつに丁寧に返信する。ユーザーが投稿してくれたUGC(クチコミ)を感謝と共に紹介する。Q&Aセッションで疑問に答える。こうした活動は、フォロワーを単なる「数字」ではなく、ブランドを共に創り上げる「コミュニティの一員」として扱うことに他なりません。このプロセスを通じて醸成された顧客ロイヤルティこそが、LTV(顧客生涯価値)を高め、最も安定的かつ持続可能な形でROIを最大化させる原動力となるのです。これは、効率化が叫ばれる中で見過ごされがちな、手間はかかるが最も本質的なアプローチです。この手間のかかる重要なプロセスこそ、専門的な知見を持つSNS運用代行サービスと連携し、方針を定めた上で任せることで、効率的かつ効果的に進めることが可能になります。

まとめ:ROI最大化の鍵は、データに基づく「改善サイクル」

SNSマーケティングは、もはや闇雲な「発信」ではなく、明確な成果を求めるべき「投資」です。本記事で解説したROIの本質的な考え方、すなわち売上だけでなくブランド価値向上といった非金銭的リターンも評価に加える視点、そして目的から逆算したKPI設定とデータに基づいた改善サイクルを実践することが、その投資効果を最大化する鍵となります。もちろん、これらのサイクルを自社で回していくことは可能ですが、専門的な知見を持つSNS運用代行サービスを活用することで、そのスピードと確実性は格段に向上します。今日からすぐに実践できるヒントを取り入れて、ぜひ貴社のSNS戦略を、より成果に繋がるものへと進化させてください。

SNS運用代行ならクロス・プロップワークス

クロス・プロップワークスでは、「SNS運用代行・コンサルティングサービス」を提供しております。プライム市場上場のクロス・マーケティンググループの一員だからこそできる、マーケティング業務のプロ集団が、貴社のSNS運用をリードさせて頂きます。

運用目的に応じて採用方針を決定

SNS運用の目的を明確にした上で、運用方針や投稿内容の方向性を決定します。

・SNS運用の目的に沿ったkpiの設定

・ターゲット、ペルソナの設定

方針に沿った運用代行

運用方針に沿った投稿記事の作成から投稿、ユーザー対応などの日々の運用業務を代行します。

レポートをもとに内容を改善

月次レポートをもとに次回の投稿内容の改善を行います。

・月次オンラインMTGの実施

・アカウント活性化施策

気になることがあれば、どんなことでもお気軽にご相談ください!