SNSマーケティングの世界で、「動画」はもはや特別な選択肢ではありません。多くの企業にとって、動画活用は「やるか、やらないか」を議論する段階を終え、「どのように活用し、事業の成果に結びつけるか」という戦略的な問いに向き合う時代へと移行しています。

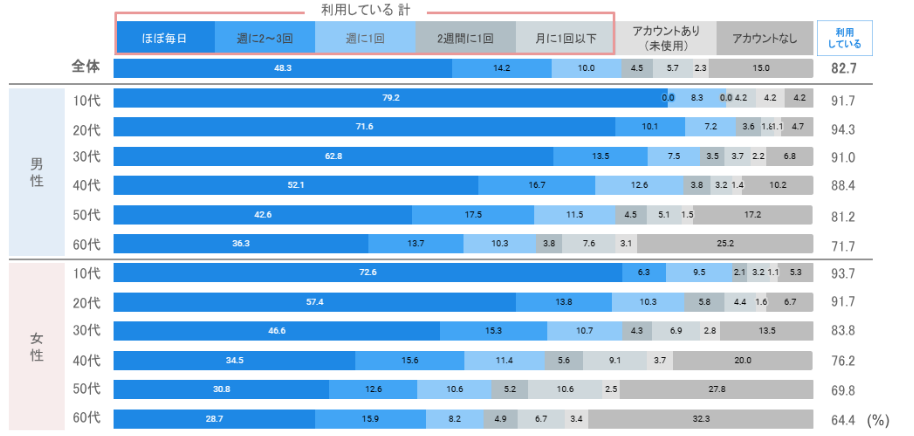

実際に、日本の動画広告市場は2024年に7,249億円規模に達し、2028年には1兆1,471億円にまで成長すると予測されています1。この巨大な市場の背景には、SNSが生活に深く浸透し、そこでの動画視聴が日常化したという、消費者の行動変化があります。私たちの調査でも、YouTubeは利用者の48.3%が「ほぼ毎日」利用しており、特にInstagramやTikTokといったプラットフォームは、若年層を中心に動画コンテンツの主要な消費の場となっています。

しかし、この市場の拡大と利用の日常化は、同時にコンテンツの飽和と競争の激化を意味します。多くの企業担当者様から「予算をかければ成果は出るのか」「とにかく見栄えの良い動画を作れば良いのか」といったご相談を受けますが、私たちの答えは明確です。

SNS動画マーケティングの成否を分けるのは、予算や見た目の豪華さではなく、徹底的に練られた「戦略」にあります。 この記事では、再生数という目先の指標にとらわれず、ブランドの未来を築くための本質的な動画戦略について、具体的な事例を交えながら解説します。

SNS動画マーケティングがもたらす「本質的な価値」とは

SNS動画マーケティングの目的を尋ねると、「エンゲージメント率の向上」や「バズの創出」といった答えが返ってくることが少なくありません。もちろんそれらも重要な指標ですが、私たちはその先にこそ、動画がもたらす「本質的な価値」があると考えています。それは、一方的な情報発信では築けない、ユーザーとの深く、長期的な信頼関係の構築です。

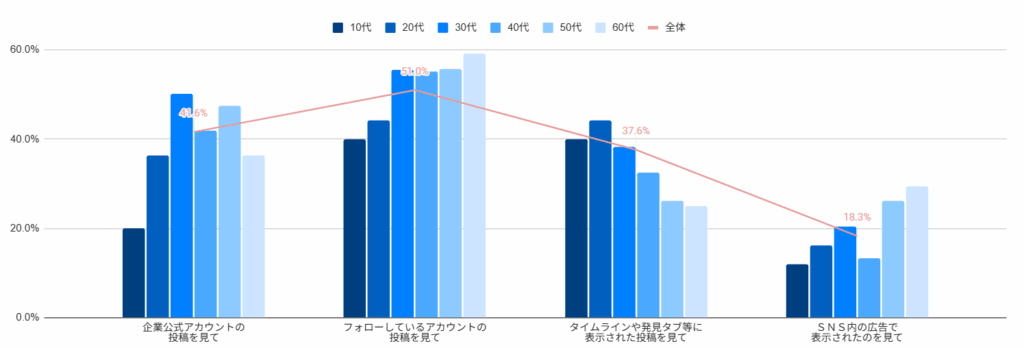

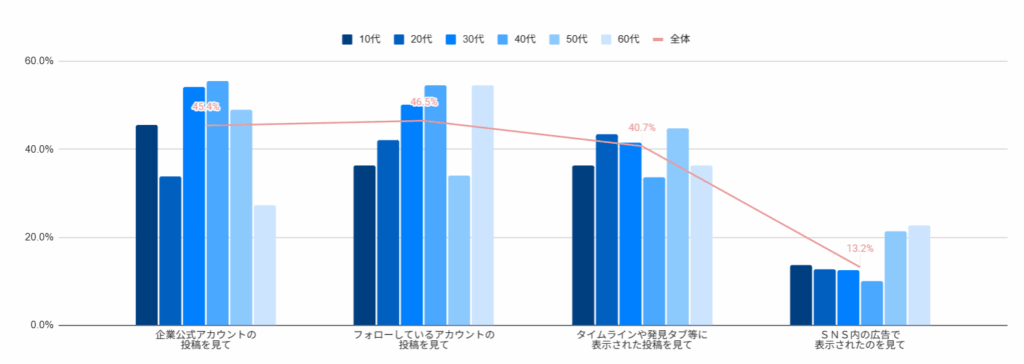

なぜ信頼関係が重要なのでしょうか。私たちの調査データがその答えを示しています。消費者がSNSをきっかけに商品を購入する際、最も影響を受けた情報源として、Instagramでは51.0%、YouTubeでは51.7%の人が「フォローしているアカウントの投稿」を挙げています。

<X(旧Twitter)>

これは、見ず知らずの第三者からの情報や、一度きりの広告よりも、日頃から価値を感じ、信頼しているアカウントからの情報が購買行動に直結することを示唆しています。この事実を理解すると、SNS戦略の目指すべき方向が見えてきます。

- ユーザーが商品を「購入する」という行為は、そのブランドに対する「信頼」の表れです。

- 信頼は、一度の派手なアピールではなく、日々の価値ある情報提供やコミュニケーションの積み重ねによって育まれます。

- ユーザーがアカウントを「フォローする」のは、その継続的な価値提供に期待するからです。

つまり、短期的なバズを狙って無関係なユーザーに広くリーチする戦略よりも、既存および未来のフォロワーに対して、彼らが本当に求める価値を提供し続ける戦略の方が、最終的な売上への貢献度は高くなるのです。

これが、私たちがクライアントに「やみくもにトレンドを追うべきではない」と助言することがある理由です。一過性の話題作りよりも「じわじわと信用を築く」こと。それこそが、動画を通じてブランドの揺ぎない資産を築くための最も確実な道筋であり、私たちのようなSNS運用代行サービスが最も重視する視点です。

成功事例から学ぶ!SNS動画のプラットフォーム別活用戦略

動画戦略は「ワンサイズ・フィット・オール(one-size-fits-all)」ではありません。プラットフォームの特性、ブランドの個性、そして事業目標に応じて、最適なアプローチは全く異なります。ここでは3つの異なる成功事例を分析し、戦略的な動画活用の要点を解き明かします。

①Instagramリール活用事例:ルミネ

戦略:ブランドの世界観を拡張し、憧れを醸成する

https://www.instagram.com/lumine_official/reels

ファッションビル「ルミネ」は、Instagramリールを巧みに活用し、ニューショップのオープン告知やルミネカードのプロモーションを展開しています。彼らの動画は、洗練された映像美と統一感のあるトーン&マナーが特徴です。これは単なる情報伝達ではなく、ルミネというブランドが持つ「上質で、憧れの対象である」というイメージを強化・拡張する役割を果たしています。

この事例から学べるのは、動画のクリエイティブ品質は、ブランドのアイデンティティと一致させる必要があるという点です。プレミアムなブランドイメージを持つルミネが、もし手作り感の強い動画を発信すれば、ユーザーは違和感を覚えるでしょう。多くの企業が直面する「高品質なクリエイティブを継続的に制作する」という課題に対し、戦略立案から制作までを一貫して担うSNS運用代行サービスが価値を発揮する領域です。

②LINEVOOM活用事例:クリーニング業者

戦略:身近な課題解決を提示し、直接的な行動を喚起する

【LINEVOOM】リーチ数が50倍に増えた動画構成を大解剖!

クリーニング業のような、一見すると「映え」にくいサービスでも、動画戦略次第で大きな成果を出すことが可能です。実際に私たちがご支援したクリーニング業者様の事例でも効果を実証済みですが、私たちがこのような業種で推奨する動画構成は、極めてシンプルかつ強力です。

- 問題提起(フック):「このシミ、諦めていませんか?」と、視聴者の悩みに直接問いかけます。

- 解決策の提示(満足感):プロの技術でシミがみるみる落ちていく様子を、テンポの良い映像で見せます。

- 驚きの結果(Aha!モーメント):新品同様になった衣類を見せ、視聴者に感動と驚きを与えます。

- 明確な行動喚起(CTA):「LINEで簡単見積もり!」など、次のアクションへのハードルを極限まで下げた案内で締めくくります。

この構成は、視聴者に「自分の悩みも解決してくれるかもしれない」という具体的な価値を即座に提供するため、高い効果が期待できます。これは、どんな業種であっても再現可能な「勝ちパターン」を構築できる、私たちのSNS運用代行サービスの専門性を示す一例です。

③TikTok活用事例:グリーンランド

戦略:徹底した「ユーザー目線」で、コミュニティを形成する

熊本県の遊園地「グリーンランド」のTikTokアカウントは、動画マーケティングの本質を見事に体現しています。「崩れない前髪vs絶叫マシンの風圧」といった「検証動画」は、プロが作ったコンテンツではなく、まるで友人が撮ったかのような自然な好奇心から生まれています。この「磨かれていない」リアルさが、TikTokユーザーの共感を呼ぶのです。

さらに特筆すべきは、彼らのコメント欄での丁寧なコミュニケーションです。一つひとつのコメントに真摯に対応する姿勢は、単なる情報発信者ではなく、ユーザーと対話するコミュニティの管理者としての役割を果たしており、これがファンの熱量を高めています。

この事例は、制作のクオリティを追求するよりも、ユーザーとの本質的な交流にリソースを割く方が、結果として大きな成果を生むことがあるという逆説的な真実を教えてくれます。いつ、どのようなアプローチが最適かを見極める戦略的判断こそ、専門的なSNS運用代行サービスが提供する重要な価値です。また、コメントへの返信のような地道な作業は、多くの企業がリソース不足に悩む点でもあり、外部パートナーを求める大きな理由の一つとなっています。

| 事例 | 主な目的 | 動画スタイル | 成功の鍵 |

|---|---|---|---|

| Instagram(ルミネ) | ブランドイメージ向上、憧れの醸成 | 高品質で洗練された映像 | ブランドの世界観とクリエイティブの一貫性 |

| LINEVOOM(クリーニング業) | 課題解決の提示、直接的な行動喚起 | 実用的で満足感のある映像 | 視聴者の悩みに寄り添う「勝ちパターン」の構成 |

| TikTok(グリーンランド) | ユーザーとの共感、コミュニティ形成 | リアルで親近感のある映像 | 作り込まない本物感と丁寧なコミュニケーション |

成果に繋がるSNS動画制作で押さえるべき実践ポイント

戦略がいかに優れていても、個々の動画の品質が低ければ成果には繋がりません。ここでは、私たちがクライアントの動画を制作する際に徹底している、実践的な3つのポイントをご紹介します。

- 構成:冒頭3秒の壁を超える SNSのタイムラインは、情報の洪水です。ユーザーは一瞬で「見るか、見ないか」を判断します。そのため、動画の冒頭の3秒で「これは自分に関係がある」と思わせなければ、すぐにスクロールされてしまいます。意外な映像、共感できる問いかけ、興味を引く問題提起など、視聴者の足を止める「フック」を設計することが、動画制作の第一歩です。

- 字幕・テキスト:「音なし」視聴を前提とする 多くのユーザーは、通勤中や公共の場で音を出さずに動画を視聴します。そのため、字幕やテキストは「補足」ではなく、それ自体が「主役」です。伝えたいメッセージの核心は、必ずテキストで表示し、音声がなくても100%内容が理解できるように設計する必要があります。これは動画のアクセシビリティを確保する上で、絶対に欠かせない要素です。

- 長さとテンポ:視聴維持率を意識する 動画は、メッセージを伝えるために必要な最短の時間で構成されるべきです。特にショート動画では、冗長なシーンは視聴者の離脱に直結します。速いカット割りやダイナミックなカメラワーク、リズミカルな展開で、視聴者を飽きさせないテンポ作りが視聴維持率を高める鍵となります。

これら3つのポイントは、「1秒あたりの情報密度」を最大化するという一つの目的に集約されます。優れたSNS動画とは、最短時間で最大の価値(情報的価値または感情的価値)を視聴者に届ける、効率性の高いコミュニケーションツールなのです。この情報密度を最適化する専門技術こそ、プロのSNS運用代行サービスが持つノウハウの中核です。

動画を軸にした持続可能なSNS戦略の組み立て方

単発の動画投稿で終わらせず、それらを連携させて長期的な成果を生み出すためには、動画を「点」ではなく「線」で捉える戦略的な視点が不可欠です。ここでは、持続可能なSNS戦略を構築するための3つのアプローチを紹介します。

- コンテンツのシリーズ化

毎週決まった曜日に配信する「お役立ち情報」や、毎月紹介する「お客様の成功事例」など、コンテンツをシリーズ化することは非常に有効です。これにより、視聴者は次の投稿を期待するようになり、単なる「視聴者」から能動的な「ファン」へと変化します。このファンの育成こそが、私たちの調査データが示す通り、安定した購買行動に繋がるのです。 - キャンペーンとの連携

動画は、より大きなマーケティングキャンペーンの核となるべきです。例えば、LINEでクーポンを配布するキャンペーンを実施する際、その告知をInstagramやTikTokのショート動画で行うことで、複数のプラットフォームを横断した強力な集客ファネルを構築できます。動画がユーザーの最初の接点となり、最終的な行動(クーポンの利用や来店)へと導くのです。 - ファンとの関係構築とPDCAサイクル

最も重要なのは、SNS運用を「一方的な発信の場」ではなく「双方向の学習の場」と捉えることです。私たちが提供するSNS運用代行サービスの根幹には、常にPDCAサイクルがあります。動画を投稿し(Do)、その反応をデータで徹底的に分析し(Check)、得られた学びを次の企画に活かす(Act)。この繰り返しです。私たちの調査でも、SNS運用に成功している企業が最も重視している要因は「データ分析による改善サイクルが実行できている」ことでした。

一つひとつの動画は、市場からの貴重なフィードバックです。どのテーマが響き、どの表現が好まれるのか。この学びを高速で繰り返し、戦略を最適化し続けるプロセスこそが、ブランドを成長させるエンジンとなります。この学習サイクルを構築し、加速させることこそ、専門的なSNS運用代行サービスが提供する最大の価値です。

まとめ:動画とSNSでブランドの未来を築く

本記事で解説してきたように、成果の出るSNS動画マーケティングは、単なるクリエイティブ制作にとどまらない、高度な戦略的活動です。

その成功は、プラットフォームごとの特性を深く理解し、ブランドの本質を伝える誠実なコンテンツを、データに基づいて継続的に改善していくプロセスの中にあります。目指すべきゴールは、一過性の「バズ」ではなく、顧客との信頼関係に根差した、持続可能なブランドの成長です。

この道のりは、決して平坦ではありません。一貫した努力、専門的な知識、そして戦略的な洞察力が求められます。もし貴社が、散発的な投稿から脱却し、動画を軸とした本格的なマーケティングエンジンを構築したいとお考えであれば、専門家の知見を活用することが最も確実な道です。

私たちのSNS運用代行サービスは、本記事でご紹介したような高度な戦略を、貴社のビジネス目標に合わせて設計し、実行するパートナーです。動画とSNSでブランドの確かな未来を築くために、ぜひ一度ご相談ください。

SNS運用代行ならクロス・プロップワークス

クロス・プロップワークスでは、「SNS運用代行・コンサルティングサービス」を提供しております。プライム市場上場のクロス・マーケティンググループの一員だからこそできる、マーケティング業務のプロ集団が、貴社のSNS運用をリードさせて頂きます。

運用目的に応じて採用方針を決定

SNS運用の目的を明確にした上で、運用方針や投稿内容の方向性を決定します。

・SNS運用の目的に沿ったkpiの設定

・ターゲット、ペルソナの設定

方針に沿った運用代行

運用方針に沿った投稿記事の作成から投稿、ユーザー対応などの日々の運用業務を代行します。

レポートをもとに内容を改善

月次レポートをもとに次回の投稿内容の改善を行います。

・月次オンラインMTGの実施

・アカウント活性化施策

気になることがあれば、どんなことでもお気軽にご相談ください!