企業のSNS担当者の方から、「今、流行っている〇〇うちでもやりたい」「どうすればバズりますか?」といったご相談をいただくことがよくあります。しかし、一過性の流行を追いかけるだけでは、企業の資産となるフォロワーの増加や、売上への貢献には繋がりづらいのが実情です。

あなたの会社では、SNSの「トレンド」を正しく捉えられていますか?本記事では、多くの企業が陥りがちなトレンドの誤解を解き、SNS運用代行サービスのプロフェッショナルが、データと実例に基づいてどのようにトレンドを戦略的に活用し、持続的な成果に繋げているのかを徹底解説します。

SNS運用における「トレンド」の本当の意味とは?

SNS運用における「トレンド」と聞くと、多くの方が流行りのダンス動画や話題のハッシュタグを思い浮かべるかもしれません。しかし、私たちプロのSNS運用代行サービスが考えるトレンドの本質は、そうした表面的な現象ではありません。トレンドとは、「ユーザーの興味関心、コミュニケーションの様式、そして行動パターンの変化」そのものを指します。

この視点が欠けていると、ブランドイメージに合わない投稿を連発してしまったり、労力をかけたにもかかわらず全く反応が得られなかったり、といった失敗に繋がります。例えば、クライアントから「流行りのフォーマットで投稿したい」というご要望をいただくことがありますが、その背景にある「なぜそれが流行っているのか」というユーザー心理を理解せずに模倣するだけでは、本質的な成果には結びつきません。

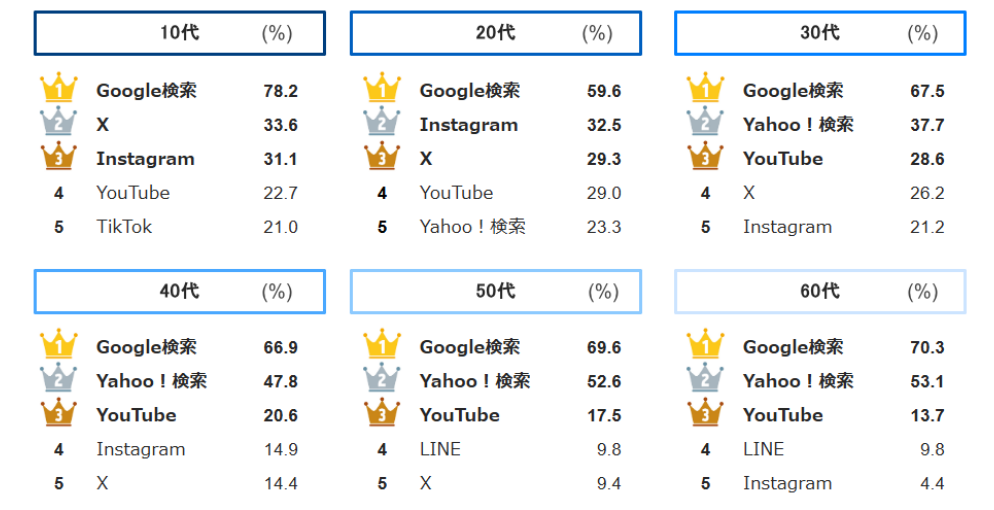

私たちが注目すべきは、もっと大きな潮流です。例えば、2025年のSNS利用実態調査によると、10代・20代の若年層は、情報検索においてGoogleだけでなくInstagramやX(旧Twitter)を積極的に利用していることがわかっています。

これは単なる一過性のブームではなく、ユーザーの「情報収集行動」という根本的なトレンドの変化です。この変化を捉え、検索されることを意識したコンテンツ作りを行うことこそが、真のトレンド活用と言えるでしょう。

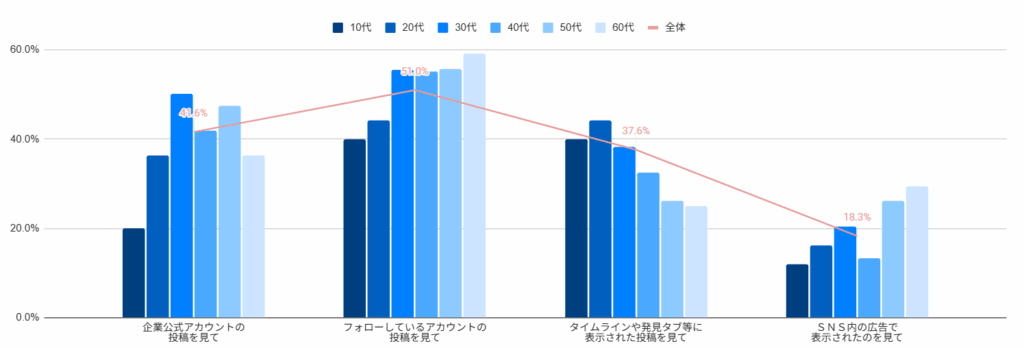

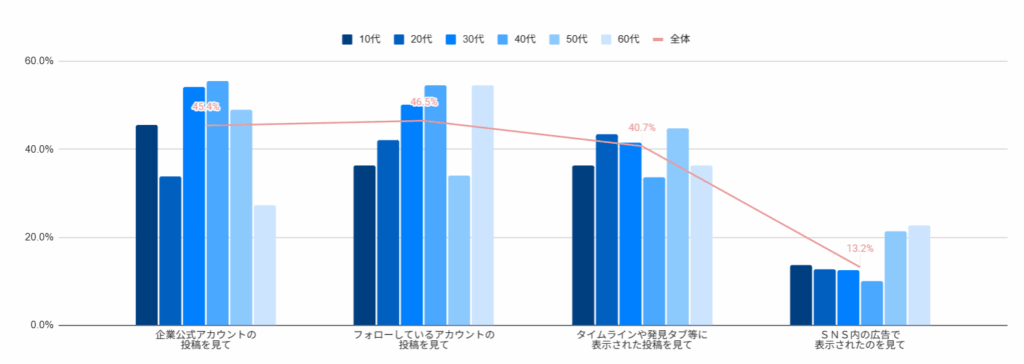

そして、企業が追うべきは目先の流行ではなく、もっと本質的な「ユーザーからの信頼」です。InstagramやX(旧Twitter)で商品を購入するきっかけとして最も影響力が大きいのは「フォローしているアカウントの投稿」(Instagramで51.0%、Xで46.5%)であり、「SNS内の広告」(同18.3%、13.2%)を大きく上回っています。

<Instagram>

<X(旧Twitter)>

これは、ユーザーが企業からの広告よりも、自ら選んでフォローしているアカウントからの情報を信頼していることの証左です。つまり、目先のバズを狙うよりも、価値ある情報を提供し続けることで信頼を勝ち取り、「フォロー」という形で継続的な関係を築くことこそが、最終的な購買行動に繋がるのです。したがって、私たちがクライアントと議論すべきは「何が流行っているか?」ではなく、「ターゲットユーザーが今、何に興味を持ち、信頼を築くためにどのような価値を提供できるか?」という点に他なりません。

フォロワーを伸ばす企業に共通する最新トレンド活用法

成果を出している企業は、単にトレンドを模倣するのではなく、その背景にある原則を自社のブランドに合わせて巧みに応用しています。ここでは、具体的なフォーマットを例に、戦略的なトレンドの活用法を解説します。

ショート動画(リール・ストーリーズ)は「情報の届け方」が鍵

ショート動画の活用は、もはや企業SNSの定番施策ですが、重要なのは「動画を作ること」自体ではなく、「ユーザーがどのように視聴しているか」を理解することです。例えば、Instagramのストーリーズは多くの場合、音声なしで視聴されるため、情報を正確に伝えるにはテロップやテキストでの訴求が不可欠です。

また、内容も重要です。ただ流行りのダンスを踊るのではなく、例えばコーヒーショップであれば、商品の裏側を見せる「BEHINDTHESCENE」や、家庭でできる美味しい淹れ方を紹介する「How-to」動画の方が、ユーザーにとって価値が高く、ブランドへの親近感を醸成します。このように、フォーマットの特性とユーザーの視聴態度を理解した上で、自社ならではの価値を提供することが成功の鍵となります。

カルーセル投稿は「保存」を意識した構成に

Instagramのアルゴリズムにおいて、「いいね」や「コメント」だけでなく「保存」というアクションが非常に重要視されています。保存数が多い投稿は、ユーザーにとって有益なコンテンツであると判断され、より多くの人に表示されやすくなるのです。

この「保存」を促す上で効果的なのが、カルーセル投稿(複数枚の画像をスワイプして見る形式の投稿)です。特に、後から見返したくなるような「お役立ち情報」や「まとめ」形式のコンテンツは保存されやすい傾向にあります。

私たちが支援した展示会イベントのアカウントでは、「デジタルクーポンブック」というカルーセル投稿を実施しました。これは、会場で使えるクーポン情報をまとめたもので、来場者にとって非常に実用的なコンテンツです。結果として、この投稿はアカウント史上最高の保存数を記録しました。前年の同様の企画では企業名のみの掲載でしたが、今回は具体的な商品画像を掲載するという改善を加えたことが、ユーザーの利便性を高め、高い保存数に繋がったのです。このように、見た目の美しさだけでなく、 ユーザーにとって「保存する価値」があるかという視点でコンテンツを設計すること が、リーチを拡大する上で極めて重要です。

UGC(ユーザー生成コンテンツ)は信頼の証

企業が発信する情報よりも、一般のユーザーが発信する口コミの方が信頼されやすいというのは、マーケティングの定説です。このUGCをいかに創出するかは、現代のSNS運用における最重要課題の一つと言えます。

前述の展示会イベントでは、広告費をかけずにインプレッションを大幅に増加させましたが、その大きな要因が来場者や出展者によるタグ付けやメンション投稿でした。年々その数は増加しており、これが信頼性の高いオーガニックな拡散を生み出しています。

重要なのは、UGCが自然発生するのを待つのではなく、企業側がUGCが生まれやすい「仕掛け」を戦略的に作ることです。例えば、ハッシュタグキャンペーンを実施したり、思わず写真を撮りたくなるようなフォトブースを設置したり、デザイン性の高い来場者バッジを用意したりといった施策が考えられます。これらは、ユーザーを巻き込み、コミュニティを形成しながら信頼を醸成していくための、積極的な投資なのです。

フォロワーを増やすためのトレンド実践ステップ

戦略的なトレンド活用は、場当たり的な施策ではなく、再現性のあるプロセスに基づいています。プロフェッショナルなSNS運用代行サービスが実践する、①情報収集、②落とし込み、③制作・分析のサイクルは、自社で運用するよりも高い成果を生み出すことがデータで示されています。

①フォロワーを増やすためのトレンド情報収集法

プロの情報収集は、SNSのトレンドタブを眺めるだけでは終わりません。自社で実施した大規模なSNS利用実態調査のようなデータを活用し、年代や性別ごとの行動パターンを深く分析します。さらに、競合他社の成功事例や失敗事例を分析し、自社の戦略に活かせる要素を抽出します。これは単なるトレンドウォッチングではなく、市場調査に基づいた情報戦略です。

②収集したトレンドを自社アカウントへ落とし込む方法

収集した情報とトレンドを、自社のブランドにどう適応させるか。このプロセスこそが運用の成否を分けます。例えば、あるカフェチェーンへの提案では、まずブランドコンセプト(地域社会に根ざしたコミュニティカフェ)とターゲット(30代主婦層)を再定義し、彼女たちのインサイト(ランチ情報や子供向けイベントへの関心)を分析しました。その上で、「スタッフ紹介」や「店舗ツアー」「家庭でできるアレンジレシピ」といった、ブランドコンセプトとターゲットのニーズを繋ぐ具体的なコンテンツ企画に落とし込んでいます。このような構造的なアプローチにより、トレンドがブランドを毀損することなく、むしろ強化する形で活用されるのです。

③投稿コンテンツの制作と分析・改善サイクル

計画に基づき、投稿カレンダーに沿ってコンテンツを制作・投稿します。しかし、最も重要なのはその後の「分析」です。私たちの月次レポートでは、どの投稿がなぜうまくいったのか(あるいは、いかなかったのか)を徹底的に分析し、次月の施策に繋がる具体的な改善案を提示します。

この体系的なプロセスこそが、専門家であるSNS運用代行サービスの価値の源泉です。事実、SNS運用を外部に委託している企業は、自社で運用している企業に比べて成果に対する満足度が有意に高いという調査結果があります。その成功要因として最も多く挙げられたのが、「データ分析による改善サイクルが実行できている」ことでした。これは、専門的なノウハウとリソースを持つ外部パートナーが、客観的なデータに基づいたPDCAサイクルを回すことで、より確実な成果に繋げていることを示唆しています。

失敗しないために。「あえてやらない」という戦略

SNSの運用において、流行に飛びつくこと以上に重要なのが、「何をやらないか」を戦略的に決めることです。ブランドイメージに合わないトレンドを無理に取り入れれば、既存のファンを失望させ、ブランド価値を希薄化させる恐れがあります。

例えば、短期的なエンゲージメントを狙って自社を卑下するような投稿や、他社を攻撃するような投稿は、たとえ話題になったとしても、長期的に見ればブランドイメージを著しく損ないます。プロのSNS運用代行サービスは、こうしたリスクを予見し、ブランドを守るために「やらない」という判断を下します。

また、コンプライアンスの観点も無視できません。安易なキャンペーンは、景品表示法やステルスマーケティング規制に抵触する可能性があります。不適切なハッシュタグの使用や、社会的にデリケートな話題に軽率に便乗することは、大規模な炎上を引き起こし、企業の信頼を根底から揺るがしかねません。

こうしたリスクを回避し、中長期的な視点でブランドを育成するための冷静な判断力こそ、専門家が提供する重要な価値の一つです。クライアントから「バズらせてほしい」という要望があった際に、そのリスクとリターンを客観的に分析し、「その施策はブランドの目指す方向性と合致しません。代わりに、こちらのデータに基づいたアプローチはいかがでしょうか」と代替案を提示できること。それが、単なる作業代行者ではない、真の戦略的パートナーの役割なのです。

まとめ:トレンド活用とは、流行ではなく「本質」を見抜くこと

企業がSNS運用で成果を出すためには、表面的な流行を追うのではなく、その背景にあるユーザーの行動や心理の変化、すなわち「本質的なトレンド」を捉える必要があります。

- トレンドの本質は、ユーザーの興味関心と信頼の獲得にある

- ショート動画やUGCといった手法は、自社のブランドとターゲットに合わせて戦略的に応用する

- データに基づいた「分析と改善」のサイクルを回し続けることが成功の鍵

- 時には「あえてやらない」という判断が、ブランドを炎上やイメージ低下から守る

こうした複雑で多角的な視点が求められるSNS運用を成功に導くには、専門的な知識、客観的なデータ分析、そして戦略的な判断力が不可欠です。もし、あなたの会社がSNS運用で伸び悩みを感じている、あるいはこれから本格的に取り組みたいと考えているのであれば、専門家であるSNS運用代行サービスに相談することが、最も確実で効果的な一歩となるでしょう。

SNS運用代行ならクロス・プロップワークス

クロス・プロップワークスでは、「SNS運用代行・コンサルティングサービス」を提供しております。プライム市場上場のクロス・マーケティンググループの一員だからこそできる、マーケティング業務のプロ集団が、貴社のSNS運用をリードさせて頂きます。

運用目的に応じて採用方針を決定

SNS運用の目的を明確にした上で、運用方針や投稿内容の方向性を決定します。

・SNS運用の目的に沿ったkpiの設定

・ターゲット、ペルソナの設定

方針に沿った運用代行

運用方針に沿った投稿記事の作成から投稿、ユーザー対応などの日々の運用業務を代行します。

レポートをもとに内容を改善

月次レポートをもとに次回の投稿内容の改善を行います。

・月次オンラインMTGの実施

・アカウント活性化施策

気になることがあれば、どんなことでもお気軽にご相談ください!