「SNS運用を始めたものの、フォロワーも増えず、売上にも繋がらない」「毎日投稿を頑張っているのに、成果が出ている実感がわかない」。多くの企業担当者様から、このような悩みを耳にします。SNSは今や企業のマーケティング活動に不可欠なツールとなりましたが、その一方で、感覚的な運用に終始し、成果を出せずにいるケースが後を絶ちません。

本記事では、こうした「なんとなく運用」から脱却し、SNSマーケティングの成果を着実に、そして継続的に生み出すための核心的なフレームワークである「PDCAサイクル」について、専門家の視点から徹底的に解説します。Plan(計画)、Do(実行)、Check(評価)、Act(改善)という4つのステップを、具体的な事例やデータを交えながら、誰にでも実践できるよう分かりやすくご紹介します。

SNSマーケティングにおけるPDCAとは?なぜ今、このフレームワークが重要なのか

PDCAサイクルとは、Plan(計画)・Do(実行)・Check(評価)・Act(改善)の4つのプロセスを繰り返し行うことで、業務を継続的に改善していくための手法です。これは、製造業の品質管理から生まれた考え方ですが、その本質はSNSマーケティングにおいても極めて重要です。

なぜなら、SNS運用の成功は、運や偶然の「バズ」によってもたらされるものではなく、データに基づいた論理的な改善活動の積み重ねによって実現されるからです。

実際に、SNSアカウントの運用に関わる担当者を対象とした調査では、運用がうまくいっている要因として最も多く挙げられたのが「データ分析による改善サイクルが実行できている」ことでした。これは、単にコンテンツを投稿するだけでなく、その結果を客観的に評価し、次のアクションに繋げるというPDCAの「Check」と「Act」のプロセスが、成果を出す上で決定的に重要であることを示しています。

興味深いことに、同じ調査では、SNS運用を外部の専門企業に委託している(外注利用ありの)企業の方が、自社のみで運用している企業に比べて、目的達成の度合いが著しく高いという結果も出ています。これは、専門的なSNS運用代行サービスが、その業務プロセス自体にPDCAサイクルを深く組み込んでいるためです。専門家は、経験とデータに基づいた計画を立て(Plan)、効果的なコンテンツを実行し(Do)、高度なツールで成果を分析し(Check)、次の最適な一手へと改善する(Act)というサイクルを、組織的に、そして継続的に回す体制を整えています。

つまり、PDCAサイクルを正しく回すことこそが、SNSマーケティングを成功に導く王道であり、多くの企業が成果を実感している秘訣なのです。

成果の9割はここで決まる。多くの企業が見落とす「Plan(計画)」の作り込み

SNS運用において、多くの企業が「何を投稿するか(Do)」ばかりに気を取られがちですが、実は成果の9割は、その前段階である「Plan(計画)」の質で決まります。場当たり的な投稿を繰り返すのではなく、戦略的な計画を立てることが、成功への最短ルートです。

①すべての始まりは「目的」と「目標」の明確化

計画の第一歩は、「何のためにSNSを運用するのか」という目的(KGI:重要目標達成指標)と、「その目的を達成するために、SNS上で何を達成すべきか」という具体的な目標(KPI:重要業績評価指標)を明確に設定することです。

例えば、「売上を増やしたい」という漠然とした目的だけでは、日々の投稿内容や評価の軸がぶれてしまいます。プロのSNS運用代行サービスでは、この目的を具体的な数値目標に落とし込みます。ある飲食店のLINEアカウント運用の計画では、以下のようにKGIとKPIが設定されました。

- KGI(最終目的):LINEからの月間売上目標213,000円

- KPI(中間目標):①配信メッセージのクリック率30%、②クーポン利用率を有効友だち数の2.5%に

このように設定することで、「クリック率を上げるためにはどんなメッセージが良いか」「利用されるクーポンは何か」といった具体的な施策に繋がり、日々の活動が最終的な売上目標にどう貢献しているかを可視化できるようになります。

②「誰に」届けるか?ターゲットペルソナの解像度が勝負を分ける

次に重要なのが、「誰に情報を届けたいのか」を具体的に定義することです。単なる「30代女性」といった大雑把な括りではなく、その人物がどのような生活を送り、何に悩み、何を求めているのかを深く掘り下げた「ペルソナ」を設定します。

例えば、前述の飲食店では、2つの異なるペルソナが設定されました。

ペルソナ1

森山あかねさん(35歳・銀行員・一人暮らし)

現状・悩み:仕事のミスが続き、残業で疲れている。「1週間の疲れを癒したい」「大好きなお酒を飲みたい」と感じている。

価値観:仕事での達成感や成長を重視。プライベートでは恋愛や自分磨きにも関心が高い。

ペルソナ2

不動美梨さん(50歳・スナック経営・シングルマザー)

現状・悩み:自身も日本酒好きで、有名銘柄は飲み尽くした。「新しい日本酒に出会いたい」と考えている。SNSでの発信力も高めたい。

価値観:安定を求めつつも、新しい発見や好奇心を大切にする。

このように、ベルソナの解像度を上げることで、森山さんには「一週間のご褒美になる特別な日本酒の提案」を、不動さんには「まだ知らない希少な日本酒の紹介」といったように、心に響くコンテンツ企画が生まれるのです。

③自社の「価値」と顧客の「インサイト」を繋ぐコアメッセージ

目的とターゲットが定まったら、最後に「自社が提供できる独自の価値」と「ターゲットが求めていること(インサイト)」を結びつけ、アカウント全体の指針となる「コアメッセージ」を策定します。

あるカフェチェーンの事例では、このプロセスが丁寧に行われました。

- ユーザーインサイト分析:顧客がブランドに対して「コーヒーの質が高い」「フードメニューが美味しい」「客層が落ち着いている」といったイメージを持っていることを把握します。

- ブランド価値の定義:一方で、自社が提供したい価値は「居心地の良い空間(サードプレイス)」「ビジネスシーンでの利用しやすさ」などであると定義します。

- コアメッセージ策定:ここで、一つの戦略的な課題が浮かび上がります。顧客の認識(ビジネス寄り、大人向け)と、企業が目指すコンセプト(地域に根差したコミュニティカフェ)には、少しギャップがあるのです。このギャップを埋めるために、両者を繋ぐコアメッセージとして「世代を超えて人と人が繋がるマイプレイス型カフェ」が策定されました。

このコアメッセージがあるからこそ、単なる商品紹介に留まらず、「各店舗のスタッフ紹介」や「地域ごとの店舗ツアー」といった、コミュニティ感を醸成するための具体的なコンテンツ戦略が生まれます。このように、Planフェーズは、ブランドの未来を戦略的に形作るための設計図なのです。

計画倒れを防ぐ。「Do(実行)」で差がつくプロの視点

緻密な計画(Plan)を立てた後は、それをいかに効果的に実行(Do)するかが問われます。ここでは、プロのSNS運用代行サービスが実践する、成果に繋がりやすい実行のポイントを解説します。

「量より質」の法則:広告感のないクリエイティブとは

SNS運用でよくある誤解が、「とにかく毎日投稿しなければならない」という量のプレッシャーです。しかし、本当に重要なのは「量より質」です。特にInstagramのようなビジュアルが中心のプラットフォームでは、ユーザーは広告感の強い投稿を無意識に避ける傾向があります。

成功の秘訣は、ユーザーの投稿に自然に溶け込むようなクリエイティブを制作することです。例えば、プロ用の機材で完璧に撮影された商品写真よりも、「あえてスマートフォンで撮影する」ことで、ユーザーにとってより身近でリアルな「日常感」を演出し、結果的に保存数が200%も増加したという事例があります。これは、売りたい気持ちを前面に出すのではなく、ユーザー目線で「共感」を生むことを優先した結果です。

投稿の時間帯:あなたの顧客はいつスマホを見ているか

質の高いコンテンツも、見てもらえなければ意味がありません。投稿する時間帯は、成果を左右する重要な要素です。

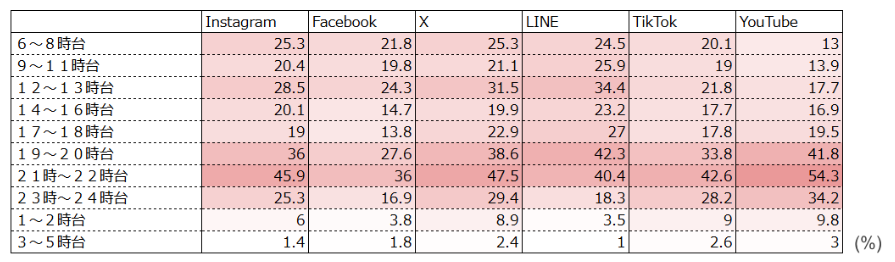

弊社が実施した調査では、SNSの利用が最も活発になるのは、夜間の「19時〜22時台」と、お昼休憩の「12時〜13時台」に集中していることが分かっています。特に21時台は、Instagram、X(旧Twitter)、YouTubeなど多くのプラットフォームで利用のピークを迎えます。

したがって、基本戦略としては、この2つのゴールデンタイムを狙って投稿をスケジュールすることが効果的です。また、XやYouTubeは深夜帯(23時以降)の利用も比較的多いため、プラットフォームの特性に合わせて投稿時間を調整することも有効な一手となります。

多様な投稿フォーマットの活用

各SNSプラットフォームは、フィード投稿、ストーリーズ、リール(ショート動画)など、多様なフォーマットを提供しています。これらの役割を理解し、目的に応じて使い分けることが重要です。

例えば、あるカフェチェーンの提案では、以下のように各フォーマットの役割が定義されています。

- リール:新規顧客との接点を作るための「認知獲得」に最適。フィード投稿:商品のこだわりやブランドストーリーを伝える「理解促進」のための読み物として。

- ストーリーズ:クーポンやアンケート機能を使ってフォロワーと交流し、ファンになってもらうための「関係構築」に。

さらに、ユーザー参加型の企画を取り入れることで、エンゲージメントを高めることができます。例えば、「タリーズコーヒー診断」のような診断コンテンツは、ユーザーの投稿への滞在時間を延ばし、コメントやシェアを促す効果が期待できます。これは、プラットフォームのアルゴリズムにとっても良いシグナルとなり、投稿がさらに多くの人に表示されやすくなるという好循環を生み出します。

感覚的な運用から脱却する「Check(評価)」の技術

投稿を実行したら、次はその成果を客観的に評価(Check)するフェーズです。ここで「いいねがたくさん付いたから成功」といった感覚的な判断で終わらせず、データに基づいて「なぜ成功したのか」「次に何をすべきか」を導き出すことが、プロの運用とアマチュアの運用の決定的な違いです。

①レポートで見るべき重要指標(KPI)とその意味

まずは、Plan(計画)の段階で設定したKPIが達成できたかを確認します。プロのSNS運用代行サービスが作成する月次レポートでは、各指標が目標に対してどうだったかが一目で分かるようにまとめられています。

しかし、単に数字を眺めるだけでは不十分です。それぞれの指標がビジネス上どのような意味を持つのかを理解することが重要です。

| 指標 | 測るもの | ビジネス上の意味 | 資料からの例 |

|---|---|---|---|

| リーチ数 | 投稿を見たユニークユーザー数 | 認知の広がり、潜在顧客への到達度 | メッセフランクフルトの会期中はリーチ数が大幅に増加 |

| エンゲージメント率 | 投稿への反応率(いいね、コメント等) | コンテンツの魅力度、ファンの熱量 | L-PLUSのイベント告知で、賑やかな画像が高いクリック率を獲得 |

| プロフィール遷移率 | 投稿からプロフィールを見た人の割合 | ブランドへの興味・関心の強さ | メッセフランクフルトの会期中、プロフィールアクセス率が35.94%を記録 |

| 保存率 | 投稿を保存した人の割合 | 「後で見返したい」という強い関心、有益な情報と認識されている証拠 | メッセフランクフルトの「デジタルクーポンブック」が過去最高の保存数を記録 |

| ウェブサイトクリック数 | プロフィールや投稿からサイトへ移動した数 | 直接的な送客効果、購買や問い合わせへの貢献度 | メッセフランクフルトのKPIとしてWEBサイトクリック数を追跡 |

②数字の裏側を読む:なぜこの投稿は成功(失敗)したのか

重要なのは、これらの数字の裏側にあるユーザー心理を読み解くことです。例えば、ある展示会のレポートでは、「デジタルクーポンブック」の投稿が過去最高の保存数を記録したと報告されています。

なぜこの投稿は多くのユーザーに「保存」されたのでしょうか。それは、この投稿が単なる告知ではなく、「会場で使えるお得な情報」という実用的な価値を提供していたからです。ユーザーは「後で会場で見返そう」と考え、この投稿を保存しました。これは、「保存」というSNS上のアクションが、来場や購買といったリアルなビジネス成果に繋がる可能性を示唆する好事例です。

このように、各指標の増減に一喜一憂するのではなく、「なぜこの数字になったのか?」を深く考察し、次のアクションに繋がる仮説を立てることが、Checkフェーズの核心です。

改善を仕組み化する「Action(改善)」。一過性で終わらせないために

PDCAサイクルの最終段階であり、かつ次のサイクルの出発点となるのが「Action(改善)」です。Checkフェーズで得られた分析結果や仮説をもとに、具体的な改善アクションを計画し、実行に移します。これを仕組み化することが、SNSアカウントを継続的に成長させる鍵となります。

①分析から改善策を導き出す「GOOD/MORE」フレームワーク

分析結果から改善策を導き出すためのシンプルな方法として、プロの現場でも活用されるのが「GOOD/MORE」フレームワークです。これは、評価期間中の活動を「良かった点(GOOD)」と「さらに改善できる点(MORE)」に分けて整理する手法です。

ある展示会のレポートでは、このフレームワークを用いて以下のように分析されています。

- GOOD(良かった点):

- 全てのKPIを達成した。特に、出展者や来場者によるタグ付けやメンションが多数あり、自然な拡散が生まれた。

- 「デジタルクーポンブック」など、ヒット投稿を多数生み出せた。

- 会期中に撮影したものを即日投稿する体制を実現し、高いエンゲージメントを獲得できた。

- MORE(改善できる点):

- 開催期間外のエンゲージメントが課題。ルーティーン投稿の魅力を高め、新規企画を実施する必要がある。

この分析から、「開催期間外でもユーザーの関心を惹きつける新しいコンテンツを開発する」という具体的な課題が明確になりました。

②課題を解決する具体的なアクションプランの立案

明確になった課題を解決するため、具体的なアクションプランを立案します。前述の展示会アカウントの事例では、「開催期間外のエンゲージメント向上」という課題に対し、「定点カメラ置いてみた」という新規企画が提案されました。

これは、単なる思いつきのアイデアではありません。

- Check:データ分析により「会期外のエンゲージメント低下」という課題が特定されました。

- Action(課題設定):課題を解決するために「会期外でも楽しめる、普段は見られない裏側コンテンツ」という方向性が設定されました。

- Action(具体策):その方向性を実現する具体的なアイデアとして「定点カメラ」企画が生まれました。

さらに、この企画は「会場設営の裏側バージョン」や「セミナー講師の一言コメントバージョン」といった複数のバリエーションで展開され、実施難易度や準備フローまで詳細に計画されています。

このように、PDCAサイクルを正しく回すことは、単に既存の投稿を微調整するだけに留まりません。データに基づいた分析が、これまでになかった新しいコンテンツや革新的なアイデアを生み出すエンジンとなるのです。これこそが、継続的に成果を出し続けるプロのSNS運用代行サービスが持つ強みと言えるでしょう。

まとめ:PDCAを仕組み化すれば、SNSの成果は加速する

本記事では、SNSマーケティングで成果を出すためのPDCAサイクルについて、4つのフェーズを具体的に解説しました。

- Plan(計画):KGI/KPI、ベルソナ、コアメッセージを明確にし、戦略的な設計図を描く。

- Do(実行):「量より質」を意識し、広告感のないクリエイティブを最適な時間帯に投稿する。

- Check(評価):感覚ではなくデータで成果を評価し、数字の裏にあるユーザー心理を読み解く。

- Action(改善):分析結果から課題を特定し、次の具体的なアクションプランへと繋げる。

SNS運用の成功は、一度のホームランを狙うことではなく、着実なヒットを積み重ねることに似ています。そして、そのヒットの確率を上げ、再現性をもたらすのがPDCAサイクルです。

このサイクルを自社のマーケティング活動に「仕組み」として導入すること。それこそが、「なんとなく運用」から脱却し、SNSを単なる情報発信ツールから、ビジネスを成長させる強力なエンジンへと変貌させる唯一の方法です。誰でも投稿はできますが、このPDCAサイクルを回し続ける力こそが、プロフェッショナルなSNS運用の本質であり、信頼できるSNS運用代行サービスが提供する最大の価値なのです。

SNS運用代行ならクロス・プロップワークス

クロス・プロップワークスでは、「SNS運用代行・コンサルティングサービス」を提供しております。プライム市場上場のクロス・マーケティンググループの一員だからこそできる、マーケティング業務のプロ集団が、貴社のSNS運用をリードさせて頂きます。

運用目的に応じて採用方針を決定

SNS運用の目的を明確にした上で、運用方針や投稿内容の方向性を決定します。

・SNS運用の目的に沿ったkpiの設定

・ターゲット、ペルソナの設定

方針に沿った運用代行

運用方針に沿った投稿記事の作成から投稿、ユーザー対応などの日々の運用業務を代行します。

レポートをもとに内容を改善

月次レポートをもとに次回の投稿内容の改善を行います。

・月次オンラインMTGの実施

・アカウント活性化施策

気になることがあれば、どんなことでもお気軽にご相談ください!