SNS運用においてハッシュタグが重要であることは、もはや常識です。しかし、その「本当の役割」を理解し、戦略的に活用できている企業は決して多くありません。多くのケースでハッシュタグが「投稿の飾り」や「慣習」として捉えられていますが、これは大きな機会損失に繋がっています。本記事では、私たちクロス・プロップワークスがSNS運用代行サービスの現場で培った知見と、18,000人規模の独自調査データを基に、単なるテクニックではない、成果に直結するハッシュタグ戦略の核心を、具体的なデータと共にお伝えします。

そもそもハッシュタグとは?その役割と根本的な考え方

多くのSNS担当者の方が、ハッシュタグは投稿を「分類するためのタグ」であると理解しています。この理解は間違いではありませんが、現代のSNSマーケティングにおいては、その役割の一側面に過ぎません。この認識で思考が止まっていると、ハッシュタグが持つ真のポテンシャルを最大限に引き出すことはできないでしょう。

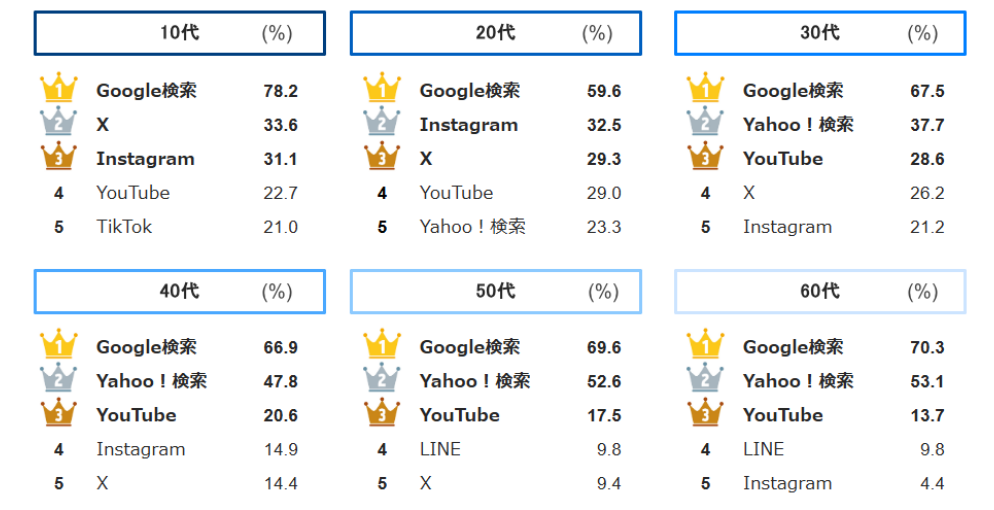

現代のSNSにおけるハッシュタグの最も重要な役割、それは未来のお客様があなたを見つけるための『検索キーワード』としての機能です。弊社の最新の調査によると、スマートフォンで調べ物をする際、10代の33.6%がX(旧Twitter)、31.1%がInstagramを検索ツールとして利用していることが明らかになっています。

これは、従来の検索エンジンを中心とした情報収集のスタイルが、特に若年層において大きく変化していることを示す動かしがたい事実です。ユーザーはもはや、漠然とタイムラインを眺めるだけでなく、具体的な目的を持ってSNS内で「検索」という行動をとっているのです。そして、その検索行動において中心的な役割を担うのが、まさにハッシュタグなのです。

このユーザー行動の変化を理解せず、ハッシュタグを単なる投稿の「装飾」や「雰囲気作り」のために使ってしまうのは、私たちがご支援するクライアント様にもよく見られる、非常にもったいない誤解の一つです。例えば、投稿内容とは直接関係のない、イメージだけの言葉を並べたり、毎回同じハッシュタグを慣習で付けてしまったりするケースです。ユーザーが能動的に情報を探している以上、ハッシュタグは一つひとつが顧客との接点を生み出す可能性を秘めた、極めて戦略的に設計されるべきマーケティング資産なのです。

ハッシュタグ活用で得られる3つの戦略的メリット

ハッシュタグを単なる分類記号ではなく、「検索キーワード」として捉え直すことで、企業は以下の3つの戦略的なメリットを得ることができます。これらはそれぞれ独立したものではなく、相互に関連し合いながら、最終的に事業の成長へと繋がる一連の流れを形成します。

メリット①:検索性の向上による「意図を持った出会い」の創出

一つ目のメリットは、購買意欲や関心度の高い潜在顧客と「意図を持って」出会える点です。ユーザーが「#新宿焼肉」や「#乾燥肌向けコスメ」といった具体的な悩みや欲求をキーワードにして検索した際、そのハッシュタグを適切に設定した貴社の投稿が表示されます。これは、不特定多数に情報を届けるマス広告とは異なり、すでに関心の矛先が貴社のサービス領域に向いているユーザーに、的を絞ってアプローチできることを意味します。この「意図を持った出会い」は、その後のエンゲージメントや購買に繋がりやすい、質の高い最初の接点となります。

メリット②:リーチの拡大による「新たなファン候補」の育成

二つ目に、ハッシュタグはフォロワー外のユーザーへ情報を届けるための強力な架け橋となります。ユーザーは一つのハッシュタグをタップすることで、同じテーマの投稿を一覧で閲覧できます。この行動を通じて、これまで貴社のアカウントを認知していなかったユーザーが、貴社の存在を知るきっかけが生まれます。これは、有料広告に頼らずとも、オーガニック(自然な流入)で新たなファン候補を継続的に育成する上で、極めて有効な手段です。質の高いコンテンツと適切なハッシュタグ戦略を組み合わせることで、アカウントは自律的に成長していくことが可能になります。

メリット③:エンゲージメント強化による「コミュニティ」の形成

三つ目のメリットは、共通の興味を持つユーザーが集う「広場」を形成し、コミュニティを育むことができる点です。特定のハッシュタグは、単なる検索キーワードに留まらず、同じ価値観や趣味を持つ人々が集い、交流する場としての役割を果たします。例えば、私たちがクライアントにご提案する際には、「#タリーズラバーズ」のように、ファンが自発的に使いたくなるようなオリジナルハッシュタグを設計し、UGC(UserGeneratedContent:ユーザー生成コンテンツ)を促す戦略を重視します。ユーザーがこのハッシュタグを付けて投稿することは、ブランドへの愛着の表明であり、他のファンとの連帯感を生み出します。このようにして形成されたコミュニティは、ブランドへの忠誠心が非常に高く、長期的な関係を築く上での強力な基盤となるのです。

成果が劇的に変わる!SNS運用代行のプロが実践するハッシュタグ設計術

ここからは、私たちSNS運用代行サービスの専門チームが、日々の業務の現場で実際に用いている、より実践的なハッシュタグの設計手法について具体的に解説します。感覚的な運用から脱却し、データに基づいた戦略的なアプローチを取り入れることで、SNS運用の成果は劇的に変わります。

投稿が「見つけてもらえる」ハッシュタグの選び方:ポリューム別ミックス戦略

やみくもに思いついたタグを付けるのは、最も非効率的な運用方法です。重要なのは、そのハッシュタグが付けられた投稿の件数(ボリューム)に応じて、「ビッグ」「ミドル」「スモール」の3つの階層を意識的に組み合わせることです。

多くのご担当者様が陥りがちなのが、「とにかく投稿数の多い人気のタグを使えば多くの人に見てもらえるはずだ」という誤解です。しかし、これは多くの場合、逆効果となります。例えば、数百万件以上の投稿があるようなビッグタグでは、投稿した瞬間にタイムラインの奔流に飲み込まれ、誰の目にも留まることなく埋もれてしまう可能性が非常に高いのです。

私たちのSNS運用代行サービスでは、各階層の役割を明確に定義し、投稿の目的に応じて戦略的に組み合わせることをポリシーとしています。具体的には、ビッグタグで「認知の網」を広げつつ、ミドルタグで「興味関心層」を釣り上げ、スモールタグで「来店・購買意欲の高い層」を確実に捉える、という考え方です。このバランスの取れた設計こそが、投稿を「見つけてもらう」ための鍵となります。

| タグの種類 | 投稿件数(目安) | 役割・目的 | 具体例(飲食店の例) |

|---|---|---|---|

| ビッグタグ | 10万件以上 | 投稿のジャンルを定義し、多くの人への認知を広げる、トレンドへの参加 | #グルメ#ランチ#カフェ巡り |

| ミドルタグ | 1万~10万件 | より具体的な興味・関心を持つ層へアプローチする | #新宿焼肉#個室ディナー#東京カフェ |

| スモールタグ | 1万件未満 | 来店や購買の可能性が非常に高い、目的が明確な層へ訴求する | #焼肉うし松(店名)#ぞっこん離れ(店名)#新宿焼肉デート |

「バズ」より「信頼」を築くオリジナルハッシュタグの育て方

SNS運用というと、どうしても「バズらせること」が目的化しがちです。しかし、一過性のバズは瞬間的な認知度を高めるかもしれませんが、事業の持続的な成長に繋がりにくいケースが少なくありません。私たちがクライアントの皆様に常々お伝えしているのは、短期的な話題性よりも、長期的なファンコミュニティを形成するオリジナルハッシュタグをじっくりと育てることの重要性です。

ここで、「SNSはすぐに成果が出る」という期待は、一度見直す必要があります。これは現場でよく聞かれるご要望ですが、多くの場合、この期待が焦りを生み、短期的な指標に一喜一憂する運用に陥らせてしまいます。本当に価値があるのは、顧客との信頼関係を地道に築き、LTV(LifeTimeValue:顧客生涯価値)を最大化することです。

例えば、展示会のようなイベント時に「#ビューティーワールドジャパン」といった公式ハッシュタグを活用して一時的な盛り上がりを作ることは、集客において非常に重要です。しかし、それと同時に「#タリーズラバーズ」のようなブランド独自のハッシュタグを育て、ユーザーが自らの投稿で「このブランドが好きだ」「仲間と繋がりたい」という意思表示をする文化を醸成することこそが、企業の真の資産となります。イベントレポートのデータが示すように、ユーザーによるタグ付け投稿はエンゲージメントに大きく貢献しますが、このUGC(ユーザー生成コンテンツ)を日常的に促す仕掛けとして、オリジナルハッシュタグは極めて強力な武器になるのです。

多くの企業が見落とす「あえてやらない」ハッシュタグ運用

真の専門性とは、何をするべきかを知っているだけでなく、何をすべきでないかを知っていることにも表れます。ここでは、多くの企業が見落としがちな、あるいは良かれと思ってやってしまいがちな「あえてやらない」ハッシュタグ運用のNG例を解説します。

- 投稿と無関係なトレンドタグの乱用

一時的なリーチを稼ぐ目的で、投稿内容と全く関係のない流行のハッシュタグを付ける行為は、絶対に避けるべきです。ユーザーは関連性のない投稿に興味を示さないためエンゲージメントが低下し、結果としてInstagramのアルゴリズムから「質の低い投稿」と判定され、かえってアカウント全体の評価が下がるリスクがあります。 - 毎回同じハッシュタグの使い回し

効率化のために、毎回同じハッシュタグの組み合わせをコピー&ペーストで使い続ける企業アカウントは少なくありません。しかし、この行為はリーチが特定の範囲に固定化されてしまい、新たなユーザー層に投稿が届きにくくなる原因となります。最悪の場合、スパム行為と見なされ、アカウントの投稿がフォロワー以外に表示されなくなる「シャドウバン」を引き起こす可能性も指摘されています。 - 禁止されているハッシュタグの使用

Instagramには、コミュニティガイドラインに違反する投稿が多く見られたために、検索結果に表示されないよう機能が制限されている「禁止タグ」が存在します。これを知らずに使用してしまうと、せっかく投稿してもハッシュタグ検索の結果に表示されず、機会損失に繋がります。

これらのNG行動は、弊社の調査でも明らかになった、SNS運用を外注する理由の上位である「専門知識の不足」や「運用リソースの不足」に起因することがほとんどです。効果的なハッシュタグを選定し、こうした失敗を未然に防ぐには、地道なリサーチと分析が不可欠です。専門的なSNS運用代行サービスは、こうしたリスクを管理し、アカウントを健全に成長させるための羅針盤となるのです。

【事例】ハッシュタグは「付けた後」が本番。データ分析が導く成功と失敗の分かれ道

ハッシュタグ運用において最も重要なプロセスは、一度付けたハッシュタグの効果を検証し、改善を繰り返すPDCAサイクルです。この「投稿して終わり」にしない姿勢こそが、成功と失敗の大きな分かれ道となります。

成功事例:データが示した「本当に響く」キーワード

弊社がご支援した大規模展示会「ビューティーワールドジャパン」の事例は、ハッシュタグの威力を如実に示しています。東京開催期間中、出展者や来場者によるタグ付け・メンション投稿は合計で500件を超え、それに伴いリーチ数、インプレッション数、フォロワー数が爆発的に増加しました。特に、開催直前の1週間だけでタグ付けが162件に達し、リーチ数は10万を超え、フォロワーも1,500人以上増加するという目覚ましい成果を上げています。

しかし、私たちが本当に重視するのは、「タグ付けが増えて良かった」という一過性の結果ではありません。このデータを詳細に分析し、「どのような層のユーザーが」「どのような文脈で」「どんな写真と共に」タグ付けしているのかを深く掘り下げます。例えば、来場者によるメンション投稿では『会場外観』や『来場者バッジ』の写真が多かったというインサイトが得られました。この知見を基に、「次回の名古屋開催や大阪開催では、来場者バッジのデザインをより写真映えするものにして、さらなるUGCを促進しよう」といった具体的な改善策を立案するのです。

弊社の独自調査でも、SNS運用が上手くいっている要因として「データ分析による改善サイクルが実行できている」という回答がトップに挙げられています。このデータに基づいた継続的な改善プロセスこそが、プロのSNS運用代行サービスが提供する本質的な価値であり、持続的な成功の鍵なのです。

失敗パターン:良かれと思ってやったのに…現場でよく見る落とし穴

一方で、専門知識がないまま自己流で運用すると、良かれと思った施策が裏目に出てしまうことが多々あります。以下は、私たちがご支援する中で実際に目にしてきた、よくある失敗パターンです。

事例①「とにかく数を付ければ良い」という誤解

Instagramでは最大30個までハッシュタグを付けられるため、「とにかく数を付ければ見てもらえる機会が増えるはずだ」と考え、投稿との関連性が薄いタグまで上限近く羅列してしまうケースです。もちろん、投稿と関連性の高いハッシュタグを複数設定することは、検索される機会を増やす上で有効な手段です。しかし、関連性の低いタグを数合わせのために乱用することは、アカウントの専門性を薄め、ユーザーに「節操がない」「スパム的」といったネガティブな印象を与えかねません。

事例②「英語と日本語のタグを混在」の罠

グローバルなリーチを狙って英語のハッシュタグを多用するアカウントも見受けられます。しかし、ターゲット顧客が国内の日本人である場合、その効果は限定的です。むしろ、キャプション欄が雑多な印象になり、本当に届けたい層への訴求力を弱めてしまう可能性があります。

事例③「ハッシュタグが機能していない」という初歩的なミス

意外に多いのが、ハッシュタグが正しく機能していないケースです。例えば、「#」が全角になっている、ハッシュタグとキーワードの間にスペースが入っている、タグとタグの間が詰まっている、といった基本的な記述ミスです。これではシステムにハッシュタグとして認識されず、全く効果を発揮しません。

私たちSNS運用代行サービスは、こうした状況を発見した場合、まずアカウント運用の目的とターゲット顧客を再定義することから始めます。そして、データに基づいたハッシュタグ戦略へと軌道修正を行い、一つひとつの投稿が着実に成果を生むための土台を再構築します。

まとめ:成功の鍵は、ハッシュタグの「PDCAサイクル」

本記事では、SNS運用におけるハッシュタグの戦略的な活用法について、データと事例を基に解説しました。もはやハッシュタグは単なる飾りではなく、未来の顧客と出会うための「検索キーワード」です。ビッグ・ミドル・スモールタグの戦略的な組み合わせと、ファンを育てるオリジナルタグの活用が、その効果を最大化する鍵を握ります。

そして最も重要なのは、「投稿して終わり」にせず、データに基づいた分析と改善を地道に繰り返すことです。この継続的なPDCAサイクルこそが、SNS運用を成功に導く唯一の道と言えるでしょう。もし、貴社でこの複雑なプロセスを回すリソースや専門知識に課題を感じているのであれば、専門家であるSNS運用代行サービスに相談することも、事業を加速させるための有効な選択肢の一つです。私たちクロス・プロップワークスは、貴社のビジネスに寄り添い、データドリブンで成果に繋がる運用をご支援します。

SNS運用代行ならクロス・プロップワークス

クロス・プロップワークスでは、「SNS運用代行・コンサルティングサービス」を提供しております。プライム市場上場のクロス・マーケティンググループの一員だからこそできる、マーケティング業務のプロ集団が、貴社のSNS運用をリードさせて頂きます。

運用目的に応じて採用方針を決定

SNS運用の目的を明確にした上で、運用方針や投稿内容の方向性を決定します。

・SNS運用の目的に沿ったkpiの設定

・ターゲット、ペルソナの設定

方針に沿った運用代行

運用方針に沿った投稿記事の作成から投稿、ユーザー対応などの日々の運用業務を代行します。

レポートをもとに内容を改善

月次レポートをもとに次回の投稿内容の改善を行います。

・月次オンラインMTGの実施

・アカウント活性化施策

気になることがあれば、どんなことでもお気軽にご相談ください!