BtoC企業にとって、インフルエンサー施策は認知拡大や購買促進において非常に効果的なマーケティング手法です。しかし、「有名なインフルエンサーを起用したのに、期待したほどの成果が出なかった」というお悩みも少なくありません。

鍵は、単にフォロワー数が多いインフルエンサーを選ぶことではなく、もっと深く、戦略的な視点にあります。この記事では、私たちのようなSNS運用代行サービスが現場で目の当たりにしてきた知見をもとに、実際に大きな成果を上げた企業事例を徹底的に分析し、その成功の裏側にある本質的な秘訣を解き明かしていきます。

なぜBtoC企業にインフルエンサー施策が効果的なのか?

現代の消費者は、テレビCMやWeb広告といった企業からの直接的なメッセージよりも、信頼する個人からの情報を重視する傾向が強まっています。特にSNSの普及は、この流れを決定的なものにしました。ユーザーは、企業が発信する「広告」ではなく、自分がフォローしているインフルエンサーや友人・知人が発信する「クチコミ」や「体験談」を、日々の情報収集や購買決定の参考にしています。

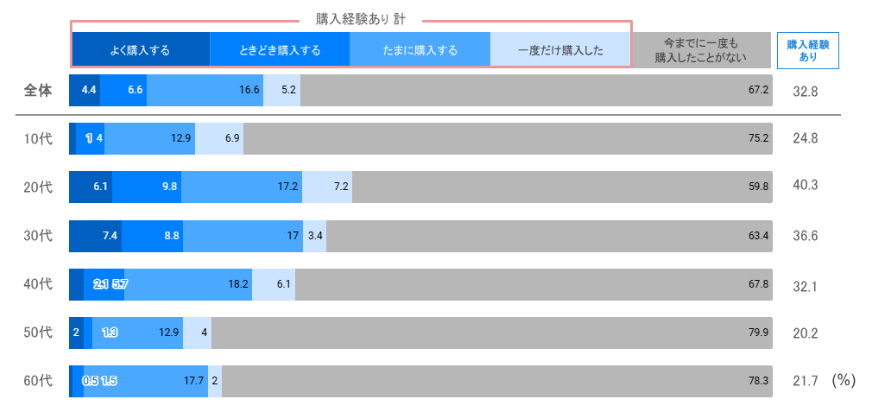

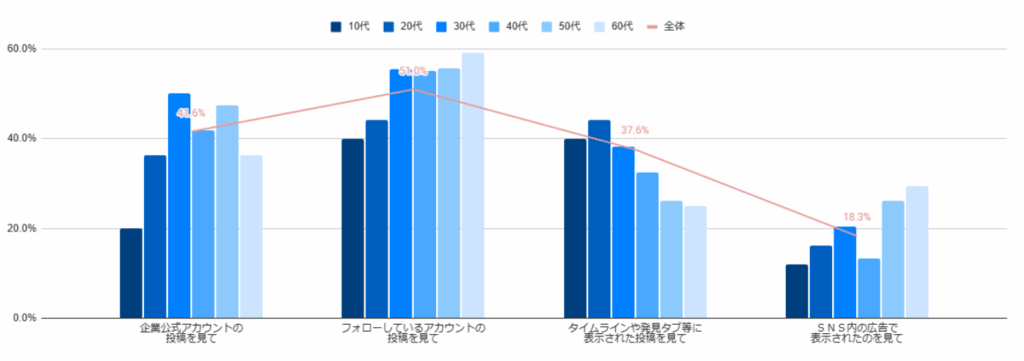

この変化は、実際のデータにも明確に表れています。弊社で2025年3月に実施した「2025年春SNS利用実態調査」によると、 Instagramをきっかけに商品を購入した経験がある人は32.8%にのぼり、その購入の決め手として最も多かったのが「フォローしているアカウントの投稿を見て」(51.0%) でした。これは「SNS内の広告を見て」(18.3%)の約3倍近い影響力であり、企業広告よりも信頼する個人の投稿が圧倒的に重視されていることを示しています。

この背景には、SNSの特性が深く関わっています。ユーザーは自らの意思でアカウントをフォローするため、その発信する情報に対して元々ポジティブな関心と信頼を寄せています。インフルエンサーの投稿は、広告のようにユーザーの体験を中断するのではなく、日常的に楽しんでいるコンテンツの中に自然に溶け込みます。その結果、企業からの宣伝文句としてではなく、信頼できる第三者からの「本音のおすすめ」として受け取られ、強い共感と購買意欲を生み出すのです。

インフルエンサー施策の本当の価値は、この「信頼」を介して、ユーザーの心に自然な形でブランドのメッセージを届ける点にあります。

施策成功の鍵は「共感性」と「情報設計」

インフルエンサー施策を成功に導くためには、何よりもまず「インフルエンサーのフォロワー数が多ければ成功する」という考えを改める必要があります。これは、私たちがSNS運用代行サービスのご提案をする際、クライアントが抱えがちな最も大きな誤解の一つです。もちろんフォロワー数は影響力の大きさを示す一つの指標ですが、成果を左右する本質的な要素ではありません。

私たちが数多くの支援現場で確信している成功の鍵、それは「共感性」と「情報設計」という二つの要素です。

共感性(Empathy): これは、インフルエンサーが持つ世界観や価値観、ライフスタイルが、企業のターゲット顧客とどれだけ深く一致しているか、という点です。そのインフルエンサーの発信するメッセージは、フォロワーの心に響くか。その人の生き方は、フォロワーにとって憧れや共感の対象となっているか。この「誰が、なぜそれを語るのか」という人間的な繋がりこそが、共感性の本質です。

情報設計(InformationDesign): これは、投稿されるコンテンツそのものが持つ価値や有用性のことです。その投稿は、ユーザーにとって本当に役立つ情報か、面白いと感じるか、あるいは純粋に見ていて美しいか。この「何を、どのように伝えるか」という実用的な価値が、情報設計の核心となります。

この二つは密接に関連しています。フォロワー数が多くても、共感性や情報設計が伴わない投稿は、フォロワーに響かず、エンゲージメント(いいね、コメント、保存、シェア、クリックなど)が伸び悩みます。逆に、たとえフォロワー数が中規模であっても、この二つの要素が完璧に合致していれば、質の高いエンゲージメントを生み出し、企業の売上にも繋がる大きな成果をもたらすことができるのです。専門的なSNS運用代行サービスは、こうした表面的な数値の裏にある質的な部分まで深く分析し、最適なパートナーシップを設計します。

ジャンル別・インフルエンサー施策の成功事例3選

それでは、この「共感性」と「情報設計」という視点から、具体的な成功事例を分析していきましょう。

コスメ:cocone-「本物の愛用者」がもたらす圧倒的な信頼性

コスメ業界で大きな話題を呼んだcoconeのクリームシャンプー。その成功の裏には、巧みなインフルエンサー施策がありました。この事例で注目すべきは、「もう半年以上使ってる神シャンプー」という一文から始まる、長期的な愛用者による非常に説得力のあるレビュー投稿です。

この投稿は、「情報設計」の観点から見て非常に優れています。説得力のあるビフォーアフター写真と共に、「髪質は細い」「カラーは月1」といった具体的な髪の状態を提示することで、ユーザーが抱くであろう「本当に効果があるの?」「自分と同じような髪質でも大丈夫?」といった疑問に先回りして答えています。

そして、この施策の成功を決定づけたのが、「共感性」と、そこから生まれる圧倒的な「信頼性」です。半年以上という長期にわたる使用実績は、これが単発のPR案件ではなく、インフルエンサー自身が心から満足して使い続けている「本物の体験談」であることを証明しています。これは、Googleがコンテンツの品質を評価する上で重視するE-E-A-T(経験・専門性・権威性・信頼性)の「経験(Experience)」と「信頼性(Trustworthiness)」を体現するものです。

ユーザーはこの投稿を見て、「一度きりの宣伝ではなく、半年も使い続けてこんなに髪が綺麗になるなら信頼できる」と感じます。この深い信頼感が、最終的な購買行動へと繋がっているのです。

食品:味の素-「役立つ情報」でブランド価値を届ける

次に紹介するのは、大手食品メーカー味の素の事例です。この施策の秀逸な点は、商品を直接的に「買ってください」と訴求するのではなく、「冷凍エビは『味の素®』を溶かした水につけて解凍するとぷりぷりになります」という、ユーザーにとって非常に役立つライフハックを提供している点にあります。

これは、「情報設計」の極めて優れた形です。ユーザーは、広告を見せられたという感覚なく、純粋に「得をした」「良いことを知った」と感じます。これにより、味の素というブランドに対して、商品を売りつける企業としてではなく、日々の料理を手助けしてくれる頼もしいパートナーとして、ポジティブな印象を抱くようになります。

さらに、この情報を発信しているのが「人気の料理家」である点も重要です。料理の専門家が発信する情報は、フォロワーから厚い信頼を得ています。味の素は、その専門家の「権威性(Authoritativeness)」を借りることで、自社製品への信頼をさらに高めることに成功しているのです。

この投稿を見たユーザーが実際にこの方法を試し、エビが美味しくなったと実感した時、味の素というブランドへの好感度は確固たるものになります。購入を促す前に、まず価値を提供する。これこそが、長期的なファンを育てる王道の戦略と言えるでしょう。

アパレル:しまむら-「#しまパト」が生んだ究極のコミュニティ

アパレル業界において独自の地位を築いているしまむらのインフルエンサー施策は、コミュニティ形成の観点から非常に示唆に富んでいます。しまむらは、有名なモデルや女優ではなく、ごく普通の主婦やOLといった「一般の方」をインフルエンサーとして起用しています。

この戦略は、「共感性」を最大限に引き出します。フォロワーは、自分と等身大のインフルエンサーが着こなしているのを見て、「あの人が着て素敵なら、自分にも似合うかもしれない」と、商品をより身近に感じることができます。

そして、この施策をさらに強力なものにしているのが、「#しまパト(しまむらパトロール)」というハッシュタグの活用です。このハッシュタグは、単なる目印ではなく、 ユーザーが「掘り出し物を見つけた喜び」を共有し、他の人が何を買ったのかをチェックするための、非常に優れた「情報設計」ツール として機能しています。これにより、一人ひとりの購買行動が「#しまパト」を通じて繋がり、巨大なコミュニティが形成されました。

ユーザーがこのハッシュタグを検索すると、企業からの広告ではなく、何千、何万という仲間からのリアルな購入報告が目に飛び込んできます。このユーザー生成コンテンツ(UGC)こそが、何よりも強力な信頼の証となるのです。しまむらは、顧客自身を最強のマーケティングチームへと変えることに成功した稀有な事例と言えます。

失敗を防ぐための注意点と、効果を最大化するコツ

成功事例から学ぶと同時に、失敗から学ぶことも非常に重要です。インフルエンサー施策には、やり方を間違えるとブランドイメージを損なうリスクも伴います。ここでは、SNS運用代行サービスのプロとして、失敗を防ぎ効果を最大化するための3つの重要な注意点をお伝えします。

①インフルエンサー選定の罠

最もよくある失敗が、前述の通りフォロワー数という指標だけでインフルエンサーを選んでしまうことです。その結果、インフルエンサーのフォロワー層と自社のターゲット顧客がずれてしまい、投稿への反応が薄く、費用対効果が著しく悪化するケースは後を絶ちません。

大切なのは、フォロワーの「質」と、その興味関心が自社ブランドと本当に「合致しているか」を深く見極めることです。信頼できるSNS運用代行サービスは、公開されている数値だけでなく、専門的なツールや過去のデータ分析を通じて、インフルエンサーのフォロワー属性やエンゲージメントの質を徹底的に検証し、真にブランドと相性の良いパートナーを見つけ出します。

②ブランドイメージの毀損リスク

インフルエンサーに依頼する際、指示が曖昧すぎても、逆に厳しすぎても失敗に繋がります。指示が曖昧だとブランドの意図と異なる投稿が生まれ、厳しすぎるとインフルエンサーらしさが失われ、広告色の強い不自然な投稿になってしまいます。特に近年では、広告であることを隠す「ステルスマーケティング(ステマ)」が法律で禁止されており、不適切な投稿は深刻な炎上リスクを伴います。

私たちのポリシーとして、「あえてやらない」という判断をすることがあります。それは、たとえ人気のあるインフルエンサーであっても、その人のスタイルや言動がクライアントの長期的なブランド価値と合致しない場合、提携をお断りするということです。優れたSNS運用代行サービスは、短期的な話題性よりも、ブランドの未来を守る「番人」としての役割を果たすべきだと考えています。

③効果測定の欠如

「投稿して終わり」では、その施策が成功だったのか失敗だったのか、客観的に判断することができません。明確な目標設定(KPI)と、それに基づいた効果測定の仕組みがなければ、次の一手には繋がりません。

私たちは、どのようなキャンペーンでも、必ず開始前に「ブランドの認知度向上(リーチ数、インプレッション数など)」や「売上への貢献(Webサイトクリック数、購入数など)」といった具体的なKPIを設定します。そして、施策後には詳細なレポートを作成し、単なる数値の報告に留まらず、「なぜこの投稿は成果が出たのか」「次はどのような改善ができるか」といった未来に繋がる分析を提供します。これこそが、プロのSNS運用代行サービスが提供すべき本質的な価値の一つです。

まとめ:インフルエンサー施策の鍵は、「数」より「質」と「共感」

インフルエンサー施策の成功は、単に「影響力のある人に宣伝してもらう」ことではありません。その本質は、 戦略的な「共感性」と「情報設計」を通じて、ユーザーからの深い「信頼」を獲得すること にあります。

今回ご紹介した事例のように、coconeは「本物の体験」で信頼を、味の素は「役立つ情報」で好感を、そしてしまむらは「参加できる楽しさ」でコミュニティを築き上げ、それぞれ大きな成功を収めました。

これらの成功に共通するのは、フォロワー数という表面的な指標に惑わされず、自社のブランドとターゲット顧客、そしてインフルエンサーとの間で、いかに質の高い関係性を築くかという長期的で戦略的な視点です。インフルエンサー施策は、正しく設計し実行すれば、企業のビジネスを力強く後押しする追い風となります。こうした戦略の立案から実行、効果測定までの複雑なプロセスを確実に成功へと導くために、専門知識を持つSNS運用代行サービスのようなパートナーと協力することも、有効な選択肢の一つと言えるでしょう

SNS運用代行ならクロス・プロップワークス

クロス・プロップワークスでは、「SNS運用代行・コンサルティングサービス」を提供しております。プライム市場上場のクロス・マーケティンググループの一員だからこそできる、マーケティング業務のプロ集団が、貴社のSNS運用をリードさせて頂きます。

運用目的に応じて採用方針を決定

SNS運用の目的を明確にした上で、運用方針や投稿内容の方向性を決定します。

・SNS運用の目的に沿ったkpiの設定

・ターゲット、ペルソナの設定

方針に沿った運用代行

運用方針に沿った投稿記事の作成から投稿、ユーザー対応などの日々の運用業務を代行します。

レポートをもとに内容を改善

月次レポートをもとに次回の投稿内容の改善を行います。

・月次オンラインMTGの実施

・アカウント活性化施策

気になることがあれば、どんなことでもお気軽にご相談ください!